総合型選抜と指定校推薦、どちらも面接の試験だけど、どっちで受験したらいいかわからないというお話をよく聞きます。

今回は総合型選抜と指定校推薦、どっちで受験すればいいかについてご紹介します。

受験区分を選ぶ際の参考にしてみてくださいね。

結論:どっちで受験するべき?

結論だけ先にお伝えすると、

- 確実に合格をしたいなら指定校推薦

- 早く合格したいのであれば総合型

がおすすめです。

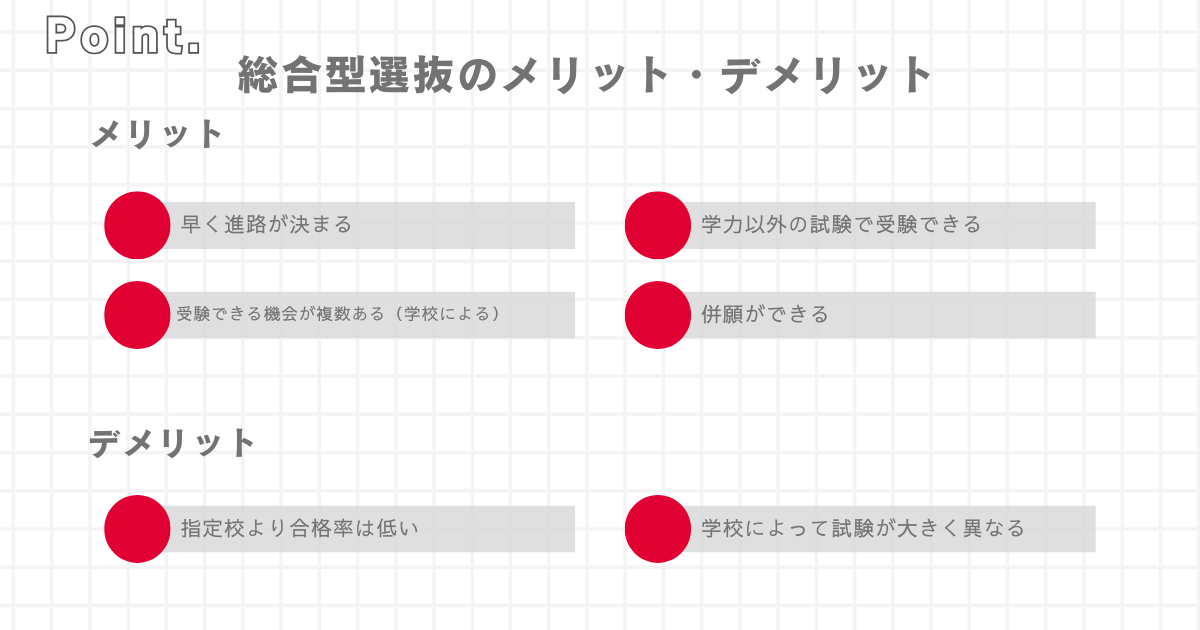

それぞれの受験方法のメリット・デメリットをご紹介します。

総合型選抜のメリット・デメリット

総合型選抜最大のメリットは学力試験以外で受験ができ、受験方法の中で一番早く合格が出る点にあります。

試験内容に決まった形がなく、学校によって試験は様々です。

指定校推薦と違い面接やプレゼンテーションの点数で合否が決まるため、指定校推薦ほど合格率は高くありません。

しかし、点数が基準に達しているかだけで合否が判断される一般試験(学力試験)」と違い面接の話し方や意欲など、様々な角度からみて点数がつく、合否が出る総合型選抜は自分の学力よりも上の学力の学校、一般受験では合格が難しい学校にも合格できる可能性があります。

また、総合型選抜は指定校推薦と違い併願ができますので、

複数の学校を受験することが可能になっています。

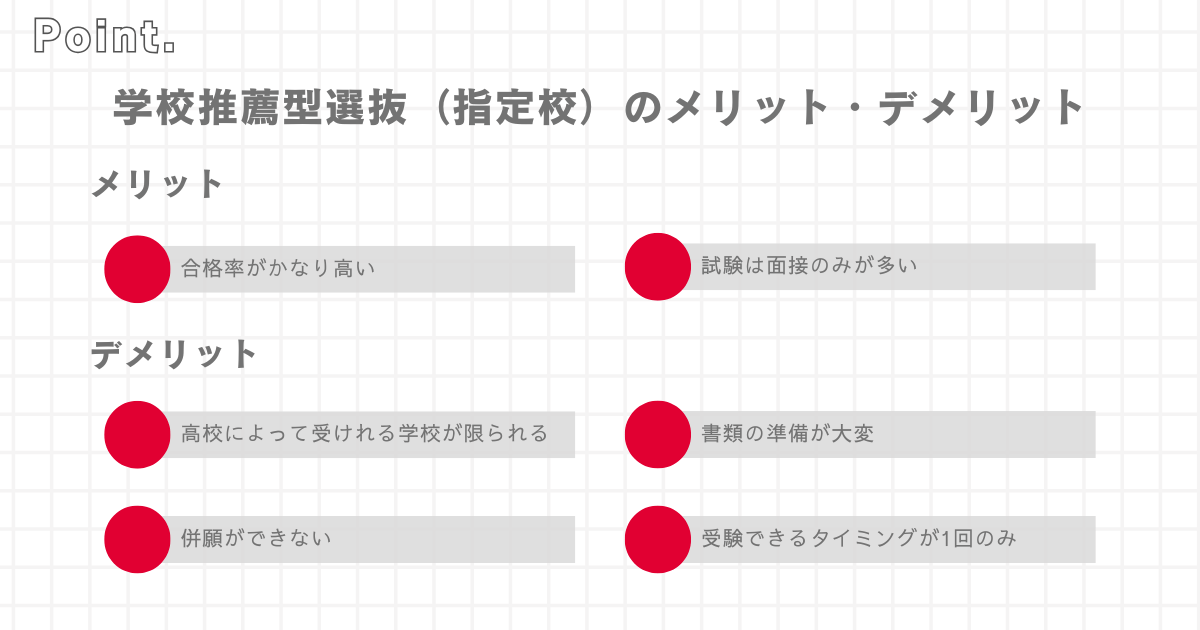

指定校推薦のメリット・デメリット

学校推薦型選抜、指定校推薦での受験の最大のメリットは合格率の高さにあります。

通っている高校の担任の先生、ひいては校長先生が、「高校を代表する生徒として推薦します」という推薦状を書いてもらって受験する受験方法になりますので、推薦があることで学校側も基本落とさない受験方法になっています。

大学や短大に出願できればほぼ落ちることはないといわれるほど、合格率の高い試験になってますが、高校の代表になるためには高校内での選考に勝ち上がる必要があります。

選考の基準は高校3年生の1学期までの評定平均になります。

そのため、指定校推薦の受験を考えるのであれば、推薦を得られるだけの評定平均を、高校1年生から継続して上げる必要があります。

評定平均は推薦に必要な最低ラインで、出席率や人柄など、高校校を代表して推薦できるかの選考が行われ、推薦してもらえることで出願可能になります。

また、指定校推薦は通っている高校が指定校に指定されていないと指定校推薦での出願ができません。

指定校でない場合も推薦書を書いてもらい受験をすることができますが、公募推薦という受験方法になり指定校推薦よりも合格率は低くなります。

指定校推薦での出願時は推薦書をはじめ、用意する書類が多いのも指定校推薦の特徴です。

評定平均を高校1年生から上げるとなると、長い目で見て準備をする必要があります。

試験の内容で決めるのも〇

総合型選抜と指定校推薦は試験の内容にも違いがあり、

- 総合型選抜:面接+プレゼンテーションなど

- 指定校推薦:面接のみ

といった違いがあります。

総合型選抜は面接に加え、プレゼンテーションなどで話し方やコミュニケーション力を測る試験を行うことが多々あります。

もし、このような試験が苦手ということであれば指定校推薦で受験する、一方で評定平均が推薦の条件に届かず出願が難しい、場合は総合型選抜での受験になると思いますが、どちらも出願できる状況であれば試験の内容で受験区分を選ぶのもアリですよ。